添加物の避け方!【これだけは避けたい添加物】ばかり見てませんか?

家族や子供のためにも体に優しい食品を選びたい。添加物の避け方を教えて!

オーガニックでも無添加と呼ばれる食品も、「絶対に安全な食品」は存在しません。

ですが、『体に良くないと思われるものをなるべく食べない・摂らない』という少しの努力で、体への負担は減っている実感があります。

添加物はパッケージ裏の原材料欄を見ればチェックすることができます。

ですが…それだけでは見えない添加物があることをご存知ですか?

SNSでこれだけは避けたい添加物!という投稿をよく見かけます。

忙しい中「そのくらいはチェックしておこう!」と思う意識はすごく素敵です!

加えて、添加物の避け方以外にも『加工食品の本質』を知ることも大事だと思うのです。

突っ込みすぎず、パッケージ裏面を中心に、添加物の避け方をかんたんに解説します。

添加物の避け方◆買う時はパッケージ裏に注目!

たとえば豆腐は添加物である塩化マグネシウム(にがり)がないと作れません。

添加物ではなくても「これはちょっとどうなの…」という原材料もあります。

添加物には食中毒を防ぐ点・時短などメリットもありますよ。

ただ、避けたほうが良い添加物もあることも事実…。

企業は食品表示法により、使用した添加物の記載が義務付けられています。

全ての原材料や添加物の物質名は、重量の割合の高い順に表示されていますよ。

あ、聞いたことある!前から一番多い材料なんだよね

食品を買う時は必ず原材料欄をチェックしましょう

ちなみに、『水』については規定がなく、原材料として表示しても表示しなくてもよいそうです。

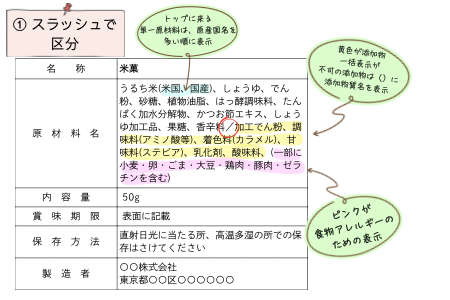

添加物は『原材料欄』の『/』以降に表示される

本題の添加物の避け方です。

そうしたら、原材料欄が見つかると思います。

特殊なパターンで、1個売りの丸いゼリーなんかは、フタのフチにそって円になって書いてあります。(めちゃ見づらい)

加工食品の多くは、使っている添加物を次の3パターンで表示していますよ!

①/(スラッシュ)で区切られ、それ以降は食品添加物

これが一番多いパターンです。ほとんどこれです。

拡大して見てください。

原材料の最後の方に/があり、それ以降は添加物となります。

この画像でいうと、黄色の部分が添加物です。

/以降の添加物も、重量順で表示されます。

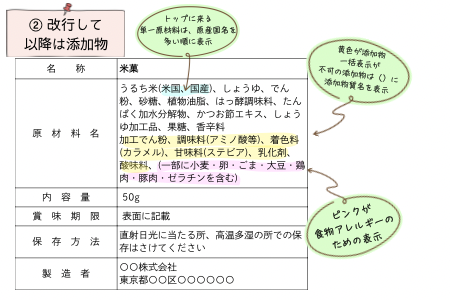

②原材料の終わりに改行されて、それ以降は食品添加物

一番見ないパターンです。(ムダにスペースをとってしまうのであまり採用されないのかな?)

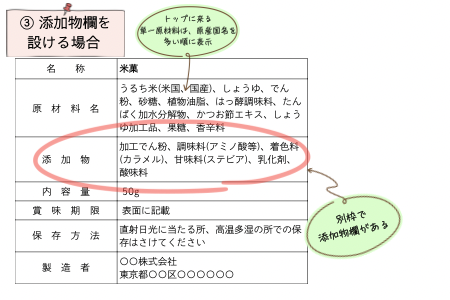

③別枠に『食品添加物』欄がある

一見「あ、この食品は添加物入ってない!」と思ったら、別枠を設けられていることがあります。

ちょっとがっかり。笑

ですが逆に、添加物の種類が少ない時に別枠表示なことが多い気がします。

◆スーパーでパック詰めされた食品も加工食品

加工食品の添加物の避け方はこれでOK!と思いきや…。

発泡トレーに入った魚の切り身は、一見生鮮食品のようですが加工食品にあたります。

味付けされた生肉や、お惣菜なども実は底面のラップにシールが貼られていて、添加物が表示されています。

汁気のあるものや形が崩れるものは、なかなかひっくり返せないので買う時には気づきにくいね…

バラ売りの食品には表示義務がない

容器包装されず、バラ売りされている食品については、表示義務はありません。

野菜、フルーツ、魚まるごと1匹、魚の干物や切り身、お惣菜など…袋詰してレジに持っていくスタイルの売り方ってありますよね。

バラ売りの食品を買う時、なかなか添加物にまで意識はまわりませんよね。

ただ、例えばコロッケや塩鮭切り身などは、義務がないだけで、添加物はおそらく使用されています。

そういったバラ売りでも、たまに値札の近くに原材料シールを張ってくれているスーパーもあります!

ただし、容器包装されていなくても、

- 防カビ剤、防ばい剤(OPP・IMZ・TBZ)を使用した食品

- 甘味料のサッカリン(サッカリンナトリウム・サッカリンカルシウム)を使用した食品

これらは売り場などに『防カビ剤としてOPP・IMZを使用しています』など用途と添加物質名を表示することが望まれています。

添加物の表示の見方・避け方はこれで完ペキ!

醤油せんべいになぜ豚肉・鶏肉…?

さきほどの原材料欄の例は、実際に売っている人気の醤油せんべいの原材料を見ていただきました!

話は脱線してしまいますが…

原材料欄を見て初めてわかる話をひとつお伝えします。

原材料の末尾にある( )内の、アレルギーのための表示を見て気づきましたでしょうか?

一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む

ぜーんぶ、原材料欄にはない食材ですよね。

大豆や小麦はしょうゆに含まれるものですね。ごまは植物油脂かな?

卵や鶏肉や豚肉やゼラチンは……予想できなくないですか?

どこからきてるかというと、おそらく『たんぱく加水分解物』によるものです。

たんぱく加水分解物とは

「たんぱく」を含んだ原料(肉や魚の加工で残った部分など)を塩酸を用いて加水分解すると、アミノ酸(旨味成分)が得られます。

加水分解という比較的単純な加工でつくられるため、添加物ではなく食品に分類されています。

醤油せんべいで肉類のアレルギーを注意する必要があるなんてなかなか思わないよね…

子供がお友達の家に遊びに行く時、なんだか気軽におやつを持たせられないですよね

添加物の避け方◆危険かも!?『無添加』表示

たとえば…なんとなく「危険なのかも?」と添加物を気にし始めたあなたが、

「無添加」「人工甘味料不使用」と、パッケージ表に大きく書かれた食品を手に取ったとします。

「わぁー健康によさそう、体にやさしそう」って思いませんか?

「食品添加物不使用」ってことだと思った!違うの?

そう思いますよね。でもこれ実はそうとは言ってないんです。

何が無添加なのか見極める必要がある

ただの「無添加」は、実際何が無添加なのかが書いていないからわからないし…。

「人工甘味料不使用」でも、うまみ調味料のアミノ酸や酸化防止剤とかはモリモリ入っていたりとか…全然よくある話でした。

こういった「無添加」「不使用」「人工・合成」といったワードを強調しすぎた表示。

これを見た消費者が「添加物入りの食品は危険なんだ」「化学や人工や合成というワードは危険」という誤意識を植え付けてしまいかねない。

これが規制されたのって、なんとかなり最近の話で、企業への猶予期間も終わり2024年4月から完全に適用されています。

現在は「アミノ酸不使用」など具体的に限定して表示するならOK、という感じになっていますよ

具体的に書いていても、NGな場合も(読みたい人だけどうぞ!)

- ナチュラルウォーターに着色料!?

-

このガイドラインの一部をお話すると、『(添加物の〇〇)が使われることが予期されない製品』に、〇〇不使用、と書くのも禁止になりました。

つまり、A社の水に『着色料不使用』と書いてあったら、「ウソ!?他社の水には着色料が入っていることがあるの?」と誤認してしまいますよね?ということです。

添加物の避け方◆『見えない添加物』の存在を知る

食品添加物を避けるには、見えない添加物の存在を知ることも大事です。

どういうこと?添加物の避け方は原材料欄を見ればいいだけじゃないの?

うーん、やっぱりそれだけだと実は全部は見えないです。一緒に勉強しましょう!

- 添加物の一括表示

- キャリーオーバー

- 加工助剤

- 対面販売

添加物の一括表示(まとめ表示)

食品衛生法により、食品添加物は種類別にまとめて表示することができる一括表示という制度があります。

もちろん全部の添加物がそうではありません。

たとえば『酸味料』。これは、酸味料という添加物ではなく『総称』なのです。

実際、酸味料は現在20種類以上あり、数種類組み合わせて使用されることもよくあります。

1種類の場合は、添加物名を表示しなければなりませんが、数種類使う場合は『酸味料』だけでよいとされているのです。

個々の添加物名を全部表示すると、消費者に混乱を与えるのでは?とも言われているらしい。

- まとめて表示が許されている他の添加物は?

-

なんとなんと、酸味料を含め…全14種!

- 調味料

- pH調整剤

- 香料

- 乳化剤

- 光沢剤

- 酸味料

- 膨張剤

- 凝固剤

- イーストフード

- かんすい

- ガムベース

- 酵素

- 軟化剤

- 苦味料

めちゃくちゃよく見るやつですね…!

確かに、他の一括表示の添加物を合わせると原材料欄の原材料が2行で済んでいたものが6行ぐらいになるでしょう…。

「添加物はせいぜい2、3種類かな?まぁいっか」と思っていた食品は、10種類以上使われているかもしれませんね。

キャリーオーバー(制度)

原材料には、単一原材料(素材そのもの)と、複合原材料(加工された食材)があります。

キャリーオーバーは複合原材料についての制度です。

ちょっと定義が難しいのですが…

- キャリーオーバーの定義とは

-

原材料の加工の際に使用されるが、次にその原材料を用いて製造される食品には使用されず、

その食品中には原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。

例えば、「せんべいを製造する時に材料として使った『しょうゆ』の、添加物までは表示しなくてもいい」というもの。

そう言われてみれば書いていないよね…

これはしょうゆの添加物(例:保存料)が残っていたとしても、量が少ないために「せんべいを日持ちさせるほどの効果」は発揮できないとみなされるからです。

全部の書いてあったら確かに見づらいですし、この制度に反対する気持ちは全く無いですが…

やっぱりどんなしょうゆを使っているのかは、『しょうゆ』の四文字じゃわからないですよね

加工助剤

加工助剤とは、食品製造・加工の際に使われる添加物のことです。

身近なものですとこれらは一例ですがこんなものがありますよ

- カット野菜を製造(洗浄)する時の漂白剤(次亜塩素ナトリウム)

- みかん缶を製造する時の皮を溶かすための(塩酸やカセイソーダ)

- 植物油を抽出するための溶剤(ノルマルヘキサン)

完成した製品には、「揮発したり、もう分解されてその添加物は残っていない」とみなされており、省略が可能です。

漂白剤!? 残っていないとはいえ隠されているように感じちゃう…

私も避けられるものは避けるし、時間や家計的に仕方ない時は購入することもありますよ〜

忙しくても自炊したい気持ちでカット野菜をたまに使ったっていいし、

美味しいみかんが食べられる冬は缶詰めを買わないし、

溶剤を使った油でも素材の質を気にするだけでも少し違います。

ただコレ(加工助剤の知識)を知っているか知らないかだけで、お買い物の時の意識が違います。

- 加工助剤の定義とは

-

加工助剤の定義

食品の加工の際に使用される添加物が、

- 完成前に除去されるもの

- その食品に通常含まれる成分に変えられ、その量を明らかに増加されるものではないもの

- 食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないもの

対面販売

対面販売のお店では「使っている食材の詳細を店員に聞くことができるから」という理由で、原材料や添加物の表示義務はありません。

デパートのショーケースにきれいに盛られたデリ、注文後に温かいご飯とおかずを詰めてくれるお弁当屋さん、パンやケーキ屋さん…。

『手作り=無添加』のように感じてしまいますが、書いていないからといって添加物が使われていないわけではありません。

確かに「ファーストフードは添加物だらけ」って思うのに、パン屋さんのパンとか不思議とそういう意識なかった…

業務用輸入カット野菜や加工肉も使っているでしょうし、調味料は添加物も普通に入ったものを使うでしょう。

種類豊富なパンやケーキを並べるには、時間や人手のコストカットのためにイーストフードや乳化剤や膨張剤も当たり前に使うでしょう。

ですが!

毎日買い、食べ続けない限りはそこまで気にする必要ないのかな、と思っています。

そういったお弁当やパンを毎日…はちょっとあれですが、毎日ケーキを食べる人なんてなかなかいないですよね。

外食と同じように『たまに楽しむ嗜好品』として、適度に付き合っていきましょう!

まとめ◆現代社会において添加物の完全排除は不可能

食品添加物の避け方&見えない添加物についてお話しました。

(原材料欄)

- ほとんどの加工食品は、原材料欄の/以降に添加物が表示されている

- 魚の切り身などもトレーにパック詰めされていたら加工食品。どこかに添加物の表示がある!

- バラ売りされている食品には添加物の表示義務はないので注意が必要

(注意点)

- ただの「無添加」表示は何が無添加なのかしっかり見極める必要がある

- 見えない添加物の存在を知り、自分なりの線引きをして買い物をしよう!

一括表示、キャリーオーバー、加工助剤など…表示ルールや見えない添加物があることを含め、

すべての添加物を避けることは絶対ムリ!!です。言い切れます。

だからといって「添加物は何も気にしないで割り切って生きていこう!」とは私は言いたくありません。

完全排除できなくたって、できるだけ避けることで体に変化はありますよ。

ですので「ストレスに思わないよう完璧を目指すな!」ということをお伝えしたいです。

時間の都合上むずかしいこともありますが、お子さんを守るためにもせめて家庭料理は気になる添加物を減らしていけたらいいですね。